Frictions

Un jour de juillet 2021, plateau du Vercors, Méaudre – Julie

J’ouvre le sac en tissu. Culottes, chaussettes, collants de laine épaisse, t-shirts colorés et pantalon en toile. Le tout dégage un puissant relent de soupe brocolis, pimenté d’un soupçon de moisi. Olfactivement dégueulasse ! Pas simple d’être réparatrice de lave-linges en vadrouille.

Mes muscles sont fourbus des six heures d’ascension jusqu’à ce bled d’altitude… que je n’aurais pas cru si loin de Lans-en-Vercors. La journée ensoleillée m’a permis de profiter d’un horizon montagneux à couper le souffle. Quelle satisfaction en comparaison des paysages urbains saturés d’immeubles. J’ai marché sous le soleil brûlant, suant dans mes fringues encore sales du dernier chantier. La poussière, l’huile et la transpiration m’emplissaient les narines. Tout le long, j’avais gardé espoir de trouver une place dans un véhicule. Mais les deux camions qui m’ont dépassée étaient pleins, au point que leur bas de caisse frôlait le bitume craquelé. Je ne leur avais même pas fait signe.

Le lavoir se situe au cœur du village, à côté de l’ancienne mairie, là où quelques habitantEs m’ont accueillie tout à l’heure. Une toiture nouvellement construite le protège des intempéries. L’eau y scintille, alléchante, et je ne trouve pas le moindre reflet d’algue au fond. Le bassin doit être nettoyé très régulièrement. Les planches disposées au bord du bac attendent qu’on y frotte frénétiquement du linge. C’est un endroit tout simple, propre, sûrement bien fréquenté, en tout cas très fonctionnel.

Après mes fringues, je devrais lessiver mon corps en entier, je sens vraiment la charogne !

Allez, courage, une culotte pour commencer.

– Ah !

L’eau glacée me cisaille les doigts.

– Ça surprend toujours, hein ?

Je sursaute en entendant la voix derrière moi.

– C’est toi qui m’as surprise, là.

– Désolé… Je m’appelle Jon.

– Julie.

– Ah, c’est toi qui viens d’arriver de Chambé ?

– Oui. J’habite dans la région lyonnaise mais, là, je suis passée à Chambéry pour réparer plusieurs machines. Et puis des potes m’ont parlé de vos soucis, que vous cherchiez un coup de main pour du dépannage. Alors, je fais le crochet par chez vous, avant de rejoindre la grisaille de Villeurbanne…

Jon doit avoir dans la trentaine, les cheveux châtains aux épaules. Le genre qui a l’habitude de s’occuper de son linge depuis un moment. Il se déleste de son énorme baluchon d’où pendouille une manche de chemise. Il reprend, les yeux brillants :

– C’est vraiment génial que tu aies répondu à notre appel. Tu vas réintroduire l’usage de lave-linges à Méaudre, et crois-moi, avant d’en arriver là, ça a été salement polémique !

Tout à l’heure, j’ai effectivement senti que ma venue n’était pas appréciée par toute la communauté. L’accueil avait été cordial mais quelques personnes étaient aussi restées en retrait, l’air renfrogné. Jon, au contraire, me regarde comme si j’étais leur sauveuse absolue… Mieux vaut ne pas lui donner trop d’espoir non plus :

– Je suis une simple réparatrice, hein.

Ma réplique ne calme absolument pas son enthousiasme, il pousse un petit cri de jubilation et enchaîne :

– Mais oui, c’est de techniciennes comme toi dont on a besoin ! Ce village est un parfait exemple de déséquilibre technique, une caricature de l’exode urbain non planifié !

– Tu veux dire que vous manquez de savoir-faire mécaniques ?

– À un point, tu ne peux pas imaginer !

– Faites des chantiers de transmission de pratiques. Pour se former, y’a pas mieux.

– J’aimerais bien, mais pour l’instant c’est carrément tendu. Ces deux-là par exemple, on a mis un temps fou pour décider de les construire.

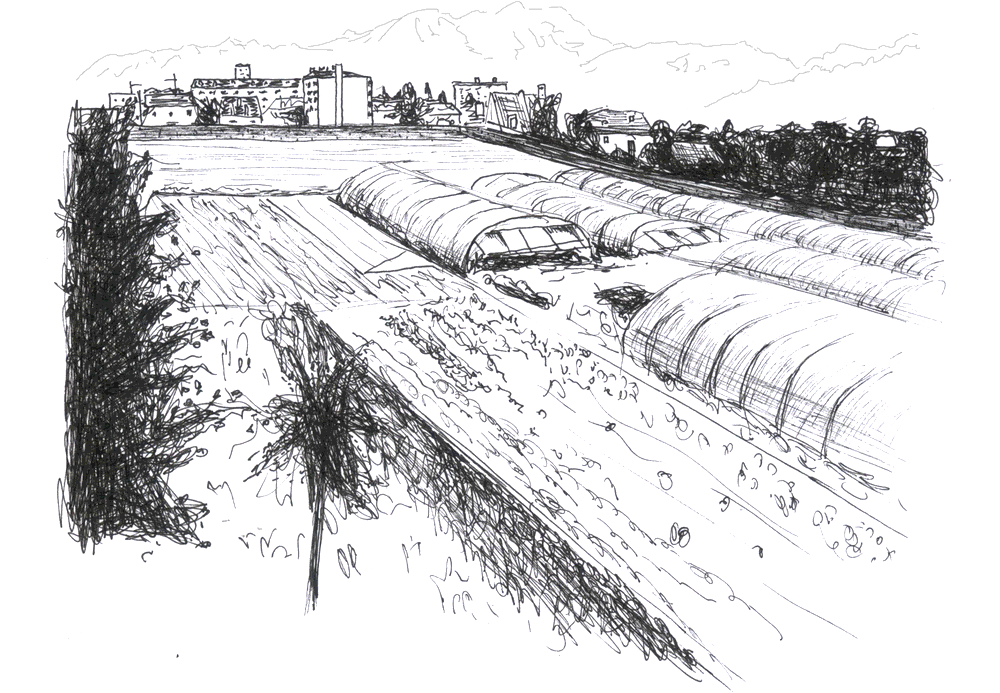

D’un mouvement de tête, il désigne les deux éoliennes qui bouchent le paysage sur notre droite.

– Et maintenant, au moindre petit problème de maintenance, on vit une nouvelle crise en assemblée, la faction des primitivistes nous tanne pour qu’on démonte tout ! Mais de compter seulement sur le charbon de bois, vraiment, ce n’était pas viable, c’était monstrueux comme travail. Il fallait bien trouver un autre système… qui forcément, requiert un minimum de travail aussi. Et qui fait peser une nouvelle pression sur le village, ça, je veux bien le reconnaître. Mais on n’est pas obligéEs d’être dans le psychodrame permanent non plus !

– À ce point-là ?

– Tu n’imagines même pas ! C’est le conflit intersidéral, on passe notre temps à se hurler dessus ou à se bouder. On est à peine deux mille personnes ici, mais si tu oses prononcer le mot « technologie », tu récoltes deux mille avis divergents sur le sujet !

Effectivement, ça n’a pas l’air facile… J’aurais peut-être dû me renseigner un peu avant de monter ici. Réparer leurs machines ne va sûrement pas les aider à se réconcilier.

– Des fois, ça cache d’autres enjeux, suggéré-je… Dans certaines communes, j’ai entendu dire qu’iels faisaient venir des équipes de médiation, pour aider à des sortes de résolutions collectives, en mélangeant le débat de fond et le décorticage des traumas…

Mais Jon, qui n’a peut-être pas très envie de parler « traumas », réplique sans transition :

– On a de la chance, aujourd’hui, il fait beau, on voit bien les montagnes… Si tu n’as pas de gants, tu as quand même intérêt à ne pas laver trop longtemps. Ce n’est pas avec des engelures que tu pourras réparer nos lave-linges !

Il prend encore quelques minutes pour trier ses vêtements de l’autre côté du bassin puis le contourne pour s’installer plus près de moi, sur une large pierre où il se met à essorer ses affaires. Je continue à frictionner au bord de l’eau gelée. Petite pause pour le regarder faire : je suis impressionnée par sa dextérité et l’énergie qu’il met à taper son linge. Le froid me picote de plus en plus durement les doigts. Mes mains préféreraient lui tendre mes habits plutôt que de replonger dans l’eau.

Son silence me fait comprendre qu’il voudrait que je lui parle de mon voyage ou de ma vie. Mais justement, mon voyage m’a crevée. Je pourrais le questionner encore, le faire parler de ce qui se trame ici. Pas sûre non plus de vouloir qu’il s’excite plus longtemps sur leur « conflit intersidéral »… même si j’ai du mal à comprendre comment ce village a pu rester tout ce temps à un niveau d’électricité si faible, et surtout sans machine à laver. L’engourdissement a gagné mes avant-bras et ça commence à faire vraiment mal. C’est le bagne ici, comment peuvent-iels vivre les mains dans l’eau glacée ? J’peux pas continuer là.

Après avoir rincé mon deuxième t-shirt, je m’assois dépitée au bord du lavoir, résignée à conserver mes autres fringues crasseuses en l’état. Jon a déjà essoré la moitié de son tas. Y’a pas à dire, il a le coup de main, lui.

– Jon, ça fait combien de temps que tu vis ici ?

– Mhhh… cinq ou six ans. Avant, j’étais à Grenoble. Mais c’est vite devenu compliqué… Les premiers temps de l’Haraka, c’était l’euphorie, tu comprends. Alors j’ai cumulé quatre unités : une imprimerie, la conserverie du quartier, le groupe d’entraînement à la lecture et la reprise du CHU. On était nombreusEs, mais on ne s’entendait pas sur les choix à faire. On s’est engueuléEs vachement fort sur l’organisation de l’hosto, surtout sur la maintenance des outils techno-tech.

– Sur l’informatisation des dossiers des patientEs ?

– Non, non, pas spécialement. Comme on avait repassé le réseau en intranet, personne n’était trop à cran sur le fichage…

– En même temps, dans un hôpital, tu as rapidement besoin d’un gros serveur, sans parler des standards téléphoniques… Ça doit être énorme.

– Ce n’était pas le problème non plus. Quand je disais « techno-tech », je parlais plutôt des machines.

– Les machines ?

Je me sens un peu bête, comme si c’était la première fois depuis les débuts de l’Haraka que je rencontrais une personne impliquée dans un hôpital. Mais Jon ne semble pas agacé. Il explique juste, tranquillement :

– Oui, les appareils médicaux bien sophistiqués : les machines respiratoires, les dialyses, le monitoring cardiaque, les radios, les IRM et tous les outils chirurgicaux, réfrigérants ou simplement de perfusions assistées.

– Ah oui, tous ces trucs qui ont lâché avec la grande coupure nucléaire…

– Des milliers de mortEs en quelques semaines, répond Jon en hochant tristement la tête. C’est en tout cas ce qu’on en retient dix ans après. À l’époque, la polémique était vraiment dure, on nous a fait beaucoup de reproches. Mais de mon point de vue, nous faisions le maximum. Il y avait beaucoup d’idéologie et pas assez de bras… Moi, franchement, ça m’a débordé. J’ai un peu pété les plombs. Alors je suis parti à la montagne.

– Les débuts n’ont été faciles pour personne. Tu regrettes d’avoir lâché la dynamique à Grenoble ?

– Je ne sais pas… dans l’Antémonde, j’avais un boulot vraiment pourri : j’avais passé quatre ans avec un téléphone accroché à l’oreille du matin au soir. J’aidais les gens à recharger leur carte de transport par internet. Après ça, pouvoir être dehors, voir du monde, me sentir vraiment utile… Ça a été une drogue, je voulais être partout. Mais je croyais que les désaccords allaient se résoudre plus vite que ça.

– Et tu as tenu combien de temps à l’hôpital ?

– À peine quelques mois ! dit-il en soupirant. J’ai d’abord lâché mes autres activités, les unes après les autres. L’imprimerie en premier. Puis le groupe de lecture, parce que ça ne faisait pas sens d’y être une fois sur cinq. La conserverie tournait bien mais, comme tu t’imagines, dès le deuxième été, avec la Disette, il n’y avait plus grand-chose à conserver… Alors l’hosto a fini de prendre toute la place, ça n’en finissait plus… Je me suis barré avant de vriller pour de bon.

– À cause des débats politiques ?

– À cause de l’ensemble : les débats, la pénurie et la foule. Je ne sais pas comment ça s’est passé pour toi mais à Grenoble, on manquait de tout : de médocs, de moyens pour l’entretien des appareils, de compétences médicales… Les gens étaient vraiment en sale état. Les blessures, la sous-alimentation. Sans compter les relations très houleuses entre les aides-soignantEs et les volontaires d’un côté, et les médecinEs de l’autre. Moi, j’avais fait deux premières années de médecine, avant de me résoudre à bosser par téléphone pour me payer une école d’ostéo que je n’avais jamais eu les moyens de commencer… Je comprenais un peu le jargon. Mais ça n’aidait ni mon travail avec les nouvellEs, ni avec les toubibs. Et tous ces gens à soigner… Des décès tous les jours et nous perdions encore du temps à nous engueuler sur le bien-fondé de l’imagerie médicale…

– T’as fait un burn out, comme on disait dans l’Antémonde ?

– J’ai fini par faire une erreur qui aurait pu coûter des vies. J’ai craqué, je suis parti.

– Tu es monté directement ici, à Méaudre ?

– Oui. Mais au départ, c’était juste pour faire une pause. J’avais réalisé que je n’avais pas pris de vacances depuis la fin des congés payés. Je croyais y rester quelques semaines… et ça fait des années que j’y suis ! La conserverie d’ici était super contente que j’apporte quelques techniques mises au point dans la cuvette. Et finies les blessures par balle : ici, iels avaient réussi à désarmer à peu près correctement.

Un brin d’amertume résonne dans sa dernière phrase mais aussi beaucoup de soulagement.

Le temps qu’il me raconte tout ça, Jon est arrivé au bout de son essorage et a tout remballé pour hisser le baluchon humide sur son épaule. Je suis son regard qui s’est tourné vers les étendoirs à quelques mètres, de l’autre côté de la route. Tant pis pour la fin de ma lessive. Trois culottes et deux t-shirts me permettront de tenir le temps des réparations.